大阪唯物論研究会会員 川 下 了

【はじめに】

1月15日から18日の4日間、日本共産党が4年ぶりに党大会を開催しました。党員数が公称25万人である日本共産党は、発達した資本主義国において共産主義政党を名乗る諸党の中では、最も大きい党の一つに数えられます。

先進資本主義諸国の共産党は、ソ連と社会主義世界体制の崩壊によってその影響力を急速に失い、国政選挙には単独で候補者を出せなくなった党も少なくありません。その中にあって、ギリシャ共産党やポルトガル共産党と並んで、日本共産党はその影響力を比較的保持している党に数えることができます。

その党が4年ぶりに大会を開いたのですから、その大会決議の内容を検討することは、共産主義運動に関心を持つ者だけでなく、広く民主主義運動に関わっている者にとって、欠くことのできない作業だと言えます。

共産党の大会決議を検討する際には、2つの異なる基準が必要になります。同党が『共産党』を名乗っている以上、共産主義(マルクス・レーニン主義)を基準とする評価が一つです。もう一つは、同党が実態としては社会民主主義政党になっているので、そのようなものとして日本の人民運動において果たしている、また果たすだろう役割について検討する場合の民主主義を基準とするものです。

マルクス・レーニン主義を基準として今回の大会決議を読むと、「随分遠くに来たもんだ。」と思わずにはおれません。マルクス主義とは縁もゆかりもない所まで来てしまったというのが最初の印象です。また国内政治的には、社民党より右の所にまで来たと言えるでしょう。

しかし日本共産党は、社民主義政党としては少なからぬ影響力をもっていて、領土要求に見られる民族主義やウクライナを支援するなどの否定的側面を持ちつつも、一般民主主義運動においては全体として肯定的役割を果しています。従って同党に対する評価は先に述べたように、一般民主主義運動の観点と、共産主義運動の観点とを明確に区別して行う必要があります。本論はこの観点に立って、同党の第29回大会決議(以下『決議』)を検討します。

ところで、共産主義運動の観点から見た同党の逸脱は、同党固有のものと国際共産主義運動にも共通に見られるものとがあり、後者については自分たち自身の未解決問題として向き合う必要があることを付け加えておきます。その意味で、『決議』の真の批判は、先進資本主義国における社会主義革命の展望を明確にした綱領を持つ、共産主義政党を再建することによってのみ可能となります。

決議は、第1章「国際情勢と対外政策」、第2章「国内情勢と国内政策」、第3章「党建設」、第4章「理論と思想」、第5章「党史と未来展望」という5つの章立てになっています。

過去40年近く党勢の後退が続き、党員の高齢化が深刻な状態にあり、一昨年(2022年)末から昨年年明けに起こった「松竹・鈴木」問題による党内の動揺が広がった中で開かれた第29回大会の『決議』は、「松竹・鈴木」問題を基本的にはスルーしています。即ち、「松竹・鈴木」問題が提起した民主集中制の問題点について真剣に検討することなく、形式的な「弁明」を行うに止まっています。さらに大会で「除名」に疑義を呈した代議員に対して、新委員長に就任する田村智子氏が、「発言者の姿勢に根本的な問題がある」「誠実さを欠く」との人格攻撃を加えたことは、同党の「民主集中制」の理解が如何なるものであるかを露呈させ、反動諸勢力を喜ばせることになりました。

このようなやり方は、中央指導部や常任活動家の間では通用するかもしれませんが、一般党員や党外のリベラル派や民主派の理解を得ることはできません。

民主集中制の問題は、「長すぎる志位体制」への批判の形をとって、委員長直接選挙制要求の形で表出されました。これに対して同党は、党の看板である志位委員長体制から田村新委員長体制に移行することでイメージチェンジを図り、これらの批判に応えようとしました。女性党首ということで一定の効果は「期待」できるでしょう。しかし裏看板は常任幹部会であり、志位氏はここに残って引き続き表看板を制御することになるでしょうから、路線上は大きな変化は起こらないでしょう。それでも一定期間が経過すれば、やはり表看板が裏看板にもなって行くでしょうし、やがては党名の変更も含めて名実揃った社民政党になる可能性が大だと思われます。

「長すぎる指導部」に対する批判へのもう一つの対応は、「世代継承の取組みの意識化」であり、「党の未来を築く道はここにしかない」と第3章「党建設」で述べているように、青年・学生層への働き掛けの決定的強化と「真ん中世代(30代~50代)」の党員倍増計画です。この部分は、『決議』が『決議案』から大幅に加筆修正された部分でもあります。『決議』は、次回大会(2028年)までの組織目標として、27万人の党員、130万部の『赤旗』読者を掲げています。そして前大会以降一定の成果が上がっているとして、「民青同盟が2019年からの『倍化』を達成」したと記しています。しかし何が『倍化』したのかは明確にされていません。同盟員数が『倍加』したのではないようです。今後の取組みとして、あれやこれやの技術的問題が列挙されていますが、これで世代継承が進むとは思われません。もっとも世代継承の困難さは日本共産党に限ったものでなく、国際共産主義運動においても然りであり、左翼勢力やリベラル勢力全体が直面している問題でもあります。

『議案』は、同党が抱える諸問題に正面から向き合うことを避け、従来路線の継承を決めました。以下簡単に、その『決議』の各章を見ていくことにします。なお引用文中で筆者が注意を特に促したい部分は、太文字にしています。

【第1章 国際情勢】

(1)経済分析の欠如

まず驚いたのは、国際情勢を論じるに際して、経済分析がまったくないということです。マルクス主義に立脚する共産党の情勢分析は、経済分析を土台にして政治・社会・イデオロギー分析を行います。それは、マルクス主義が唯物論的歴史観(『唯物史観』)に基づいているからです。経済分析なしのあれこれの政治・社会・イデオロギー分析は、客観性を確保できません。

第1章は、「大逆流はロシアのウクライナ侵略によって引き起こされた」という第1節「深刻な逆流に抗して」から始まります。「大逆流」は、帝国主義世界体制の極度の矛盾によって引き起こされたものであって、ウクライナ戦争もパレスチナ「戦争」も、その原因ではなく結果です。

(2)階級的視点の完全な喪失

マルクス主義において、唯物史観に基づく階級史観は、その核心的位置を占めています。29回大会決議は、階級史観とその背景をなす唯物史観とを完全に放棄しています。国際政治における根本的対立は、国際ブルジョアジーと国際プロレタリアートの間にあります。抑圧する階級と抑圧される階級。それは国家間の関係においては、帝国主義諸国、社会主義諸国、新興諸国、新植民地諸国間等々の対立として現れます。

ところが『決議』は、ウクライナ戦争についても、パレスチナ「戦争」についても、帝国主義戦争(前者は双方による、後者はイスラエルによるパレスタイン〔独立パレスチナ国家〕に対する)として捉えるのではなく、従って反帝闘争の強化を対置するのではなく、「『国連憲章を守れ』での団結こそ解決の道」と主張します。「国連憲章を守れ」というスローガンが間違いだというわけではありありませんが、そこに止まっていては事柄の真実に近づくことはできません。国連は、被抑圧国家が多数を占めていると同時に、帝国主義列強が依然としてその活動を左右しているという二面性を忘れてはなりません。

そこに止まる誤りは、『決議』がウクライナ政権とNATOの犯罪的加担に対して無批判であり、「ハマスによる無差別攻撃・・・、民間人を無差別に殺傷することは、国際法違反であり、わが党はそれを厳しく非難するとともに、人質の即時解放を求めている」と述べている点に露骨に表れています。イスラエル極右政権による大量のパレスチナ市民の逮捕・投獄に言及することなく、一方的にハマス側に即自釈放を求めるとは・・・。

(3)特異な「世界史の本流論」

第1章第2節は、「世界史の本流の発展」と題されています。「世界史の本流」とは、「第2次世界大戦後の植民地体制の崩壊と百を超える主権国家の誕生・・・は、21世紀の今日、平和と社会進歩を促進する生きた力を発揮し始めている」ことを指すと述べています。

しかし今日まで国際共産主義運動では、資本主義体制から社会主義体制への全世界的移行を「世界史の流れ」としてきました。『決議』は、このことには一言も触れていません。これでは社会民主義政党と区別できません。

もっとも、この点については、日本共産党だけの問題ではないことを確認しておくことが必要です。国際共産主義運動が、先進資本主義諸国における社会主義革命の展望を明確に提示できないでいることが、いわゆる「グローバルサウス」の国々の世界政治における比重を高める一要因になっています。従って、日本共産党の「世界史の本流」論の真の批判は、先進資本主義国における社会主義革命の展望を示すことに帰結します。

(4)平和地域協力

『決議』が、「グローバルサウス」との関係で、ASEAN(東南アジア諸国連合)とCELAC(ラテンアメリカ・カリブ諸国共同体)に注目している点は一定の合理性があります。

今日、米帝を盟主とする古い帝国主義諸国のブロック=西側と、中国を中心とする露朝などのブロック=東側の対立が、国際闘争場裏における軸となっています。その中にあって、ASEANとCELACは、両陣営と一定の距離を保ちながらも、発展途上諸国の利益を実現するための地域協力体として、経済的・政治的影響力を発揮しつつあります。もちろん両地域協力体とも、その構成国の階級的性格は多様であり、そのようなものとして分析する必要があります。そうしない限り、社会変革の真の原動力が見えなくなります。同党の「世界史の本流」論は、階級史観を放棄したことの必然的帰結だといえるでしょう。

多くのマスメディアと同様に、『決議』は「グローバルサウスに注目し、連携する」と記述しています。これは国連重視の立場と同根で、一定の積極的側面を持っていますが、階級的視点が欠落している点も同じです。

(5)中国にかかわる綱領上の規定の見直し

『決議』は、「中国にかかわる綱領上の規定の見直しを踏まえて」と題する文章を第3節に配しています。日本共産党は、中国の「社会主義市場経済」を高く評価し、2004年綱領では、「『市場経済を通じて社会主義へ』という取組みなど、社会主義をめざす新しい探究が開始され、人口が13億を超える大きな地域での発展として、21世紀の世界史の重要な流れの一つとなろうとしている」との文言が第3章『世界情勢』の部分に書き込まれました。

ところが、米帝の対中姿勢転換に追随して日本政府が対中国姿勢を変え、反動勢力が反中・嫌中を煽り、マスメディアの多くもそれに同調すると、同党は2020年の第28回党大会で綱領の一部改訂を行い、対中評価を再び変更します。先に引用した2004年綱領に書き込まれていた中国の「社会主義市場経済」を高く評価する記述は全面的に削除されました。志位委員長は削除した理由について、「中国の覇権主義的な行動など国際政治における問題点」は、「『社会主義をめざす新しい探究が開始』された国と判断する根拠はもはやなくなった」からだと述べました。

第28回大会における綱領の一部改訂により、綱領の「第3章『世界情勢』について」は大幅に書き直されました。第9節の今日の世界情勢に関する部分が拡充され、かつ第9節と第10節に分けられました(2004年綱領の第11節は、2020年改訂綱領では第12節となり、以下各節が1つずつ繰り下がる)。第10節では、「アメリカと他の台頭する大国との覇権争いが激化し、世界と地域に新たな緊張をつくりだしていることは重大である」との記述が加わり、名指しこそ避けてはいるものの中国の否定的評価が書き込まれました。

そして今回の『決議』では、またもや中国評価の一定の手直しが行われました。それは『決議』の第1章の「中国にかかわる綱領上の規定の見直しを踏まえて」と銘打った第3節で行われています。前回大会で、中国を「『社会主義をめざす新しい探究が開始』された国とは見做さない」等々と中国批判を綱領に書き込んだし、「今日も中国の覇権主義と人権抑圧政策は続いている」としつつも、日中関係の改善のための努力を強化する必要があると言います。その理由として、①「中国の『脅威』を利用して、軍事増強をはかる動き」がある、②「『反中国』の排外主義や歴史修正主義に反対」する必要がある、③党の「中国批判は、日中両国の真の友好関係を願ってのもの」という3点を挙げています。

具体的な行動としては、「日中両国関係の前向きの打開ための提言」を日中両政府に行ったことを挙げています。そしてこの提言は、「わが党の独自の見解や立場は横に置き、両国政府に受入れ可能でかつ実効性のある内容」であるとの断りを入れています。

この対中関係の手直しの背景には、日本の軍事大国化や歴史修正主義や排外主義と闘っている、あるいは日中友好のために活動している党員や党支持者から、「中国批判だけでは運動のマイナスになる。反中・嫌中と闘う姿勢をもっと明確にすべきだ」という声が寄せられ、対中経済活動に従事している党員や党支持者の中小企業経営者からも、日中関係の悪化を食い止めるべきだとの強い要請があったのではないかと思われます。

結果として、この対中関係の一定の手直しは、現情勢下では肯定的に評価できます。ただ、「わが党の独自の見解や立場は横に置き」という断りは、日中両党間の見解の相違が持つ深刻な意味を曖昧にしかねません。「横に置く」論は、日米安保条約についての「二重のとりくみ」にも適用されていますが、それについては後述します。

日本共産党は、「社会主義的変革の中心は、主要な生産手段の社会化である。」とその綱領で規定しています。その規定からして、「市場主義的社会主義」を標榜する中国は何と規定するのでしょうか。第28回大会で、「中国は社会主義を追求する国ではない」としましたが、中国における生産手段の所有形態についての党の見解を明確にすべきでしょう。

日本共産党は2004年綱領で、「市場経済を通じて社会主義に進むことは、日本の条件にかなった社会主義の法則的発展方向である。」と明記しています。その観点からして、今日の中国の「市場主義的社会主義」に対する見解を明確にすべきです。これらは「横に置く」ことの出来ない問題です。

(6)野党外交と国際連帯

『決議』第1章の第5節は、「野党外交と国際連帯」と題されています。国際連帯では、アジア政党会議*1への参加や「発達した資本主義国の左翼・進歩諸党との交流と協力」(欧州左翼党*2第7回大会への来賓出席等)について語られています。他方で、ほぼ毎年開催されている「共産党・労働者党国際会議」(世界50カ国以上の党が参加)には参加していませんし、一切言及されていません。このことから、同党の国際連帯は、従来の国際共産主義運動とは距離を置き、ユーロ・コミュニズムの党および左派社民政党との関係を強化し、さらには中道派や中道右派政党にも羽根を広げようとしていることが分かります。

【第2章 国内情勢】

(1)現状認識

『決議』の国内情勢の際立った特徴は、国際情勢分析と同様に経済分析が完全に欠落していること、労働運動の現状分析と方針もまた完全に欠落していることです。

第2章の最初の節である第5節は、「自公政権と国民との矛盾が極限に達している」という見出しが付けられていて、「何よりも物価高騰と暮らしの危機に対して、まともな方策を何一つ示せない『経済無策』」に「国民の怒りが集中している。」とし、目下の中心対決点を規定しています。ところが不思議なことに、『経済政策』が最大の対決点であるとしながら、国際情勢同様に国内情勢においても経済分析がありません。これでは「日本経済再生の道」と銘打った第7節の同党の経済政策の根拠が不明瞭にならざるを得ないでしょう。

この節は結論として、「自公政権を退場に追い込むために全力をあげて奮闘する」と述べています。岸田内閣の支持率が記録的な低水準に達し、自民党の自壊過程が進んでいる中で、「岸田内閣打倒」にとどまることなく、「自公政権の退場」を主張していることは積極的に評価できます。

そして「自公政権の退場」を妨害するものとして、「維新の会」と国民民主党の動向に注意を促している点も妥当な判断です。特に、『決議』が第10回央委での討議を経て、「大きく充実させたのは『維新の会』についての記述です」と田村副委員長(当時)が中央委の結語で述べているように、「維新の会」への批判を強めることが強調されていることも妥当なものと言えます。

しかしながら、自公維国の「悪政4党連合」(『決議』)への代案となるべき「護憲4野党連合」(立民、共産、社民、れいわ)について、この節では言及されていません。そして、「来るべき総選挙で、日本共産党の躍進で『悪政4党連合』への厳しい審判を下そう」、「日本共産党をのばすことが、希望のもてる日本をつくる道である」と結んでいます。これでは、「自公政権を退場に追い込む」ことは当面の課題とはならないと主張していることになります。

日本共産党が議会主義政党化して随分と長くなりますが、議員心理が優先されるなら党の議席の維持・拡大が優先課題とならざるを得ません。しかし今必要なことは、「護憲4野党」の議席を最大化することです。たとえ「悪政4党連合」の政権に終止符を打てない場合でも、「護憲4野党」の議席の大幅な増加は「悪政4党連合」の政権の行動に一定の歯止めをかけることができます。

(2)外交・安保問題

第2章第6節は、外交・安保問題を扱った節で、その中心的主張は、「日米安保条約に対する『二重の取組み』」です。これについては後で少し立ち入って触れることにします。第6節は、「戦争の準備でなく、平和の準備を」と題されています。

前節の最後は、「岸田政権のゆきづまりの根底には、自民政治の二つのゆがみ——アメリカいいなり、財界のもうけ最優先の政治のゆがみがある。」との語で締め括られています。そしてこの節の始めに、その「『アメリカいいなり』の政治の暴走が、・・・日本国憲法とあいいれない限界点を越え」たとし、「今や根本的転換が強く求められている」と主張しています。

限界点を越えたことの根拠として、2015年の「安保法制」と2022年の「安保3文書」、「タガが外れた『米軍基地国家』(特に沖縄)が挙げられています。これらの指摘はその通りです。しかしこのような「限界点越え」を許している運動の現状について言及されていないため、必要とされる「根本的転換」については、抽象的な記述に止まっています。

(3)日米安保条約に対する「二重の取組み」

第6節の眼目は、この節の第4段落の「日米安保条約に対する『二重の取組み』」という主張にあります。

日米安保条約について、日本共産党は「廃止」の立場であるのに対して、「護憲4野党」の中心に位置する立憲は、日米安保を外交路線の基本に据えており、それが「護憲4野党」の選挙協力を含む共闘の重大な障害になっています。とりわけ立憲の重要な支持団体の一つである連合が、「共産党と手を組む立憲の議員は、選挙で推薦も応援しない。」と強く主張しており、共産党の日米安保否定論がその理由の一つになっています。

共産党の一部でも、日米安保容認論がささやかれ出していますが、『決議』は「日米安保条約に対する『二重の取組み』」という論理を展開して、この問題に対する回答としています。『二重の取組み』とは、一方では、「日米安保に対する賛否の違いを超えて、緊急の課題の実現のために広く協力していく」が、他方では「日米安保条約を廃棄して、対等・平等・友好の日米関係をつくるための党としての独自の努力を、一貫して行うこと」だと言います。

しかし同党は、野党連合政権の樹立とそれへの参加を現実的目標にしているのですから、入閣した場合は当面のところ「日米安保」を容認することになります。『決議』は「『二重の取組み』は、それぞれを真剣にとりくむことによって相乗的に進む」と述べていますが、閣内で日米安保を容認してその下での外交を展開しながら、閣外で日米安保廃棄のための活動を行うことなど不可能です。立憲が共産党との連立政権はもちろん、共産党の閣外協力すらも拒否している現実は、日米安保の『二重の取組み』なるものが、机上の空論でしかないことを示しています。『二重の取組み』論は、党内にある日米安保の「現実主義的対応論」と「原則的否定論」を和解させるための方便としか思えません。

同様の自家撞着は、自衛隊に対する態度についても見られます。『決議』では、自衛隊と憲法9条との関係について触れられていませんが、この間「日本に対する侵略が実際に生じたなら、自衛隊をも活用する」という志位委員長発言が波紋を呼びました。自衛隊を「段階的に縮小して最後的には廃絶する」という方針と、「いざというときは自衛隊をも活用する」という矛盾した同党の方針は、やはり内向きの方便としか思えません。

同党は、日米安保と自衛隊問題について、内向きの方便ではない、外にも理解される方針とその理論的裏付けを示さなければなりません。

(4)「財界中心」の政治の転換

第2章第7節は、「日本経済再生の道」と題されています。まず、「失われた30年」によって資本主義世界市場における日本の経済的地位が著しく低下したと言い、それは「財界中心」の自民党政治によってもたらされたものだと結論します。しかし自民党政治が「財界中心」の政治であるのは、この30年に限ったことではありません。従って、「失われた30年」の原因を「財界中心」の政治とするのでは、説明したことになりません。また「輸出で利益をあげる大企業は、内需がどれほど冷え込んでも巨額の利益を増やし続けており、日本経済に深刻なゆがみをもたらしている」との認識が示されています。しかしこのような認識は、今日では極めて不十分だと言わざるを得ません。

グローバル資本主義の今日、日本の巨大独占体は外国企業の買収と海外投資を増やしており、2022年の貿易収支が15兆7千億円の赤字であったのに対して、所得収支は32兆7千億円の黒字でした。そのため、直近の著しい円安でも、巨大独占体は空前の利益を確保しているのです。円安は一般的に輸出には不利に働くにもかかわらず、巨大独占体が空前の利益を上げているのは、海外で稼いだ利益が円安の結果、円換算では著しく膨らむからです。巨大独占体にとっては、円安は必ずしも不都合ではないのです。

このような不正確な情勢認識の上に立って、『決議』は、「日本経済再生プラン」を打ち出します。その主要な内容は、①政治の責任で賃上げと待遇改善をすすめる、②消費税減税、社会保障充実、教育費負担軽減、③気候危機の打開、エネルギーと食料自給率向上です。

最初の「政治の責任で賃上げと待遇改善をすすめる」というスローガンは、岸田内閣のスローガンでもあり、区別するとすれば「岸田内閣のものは口先だけのもので、共産党のものは実質のあるものだ」ということになるのでしょうか。しかし賃上げや待遇改善は、基本的には労働組合の闘争によって闘い取るものでしょう。しかし『決議』は、この基本的事柄には一切触れていません。

仮に、「悪政4党連合」を打ち破って「護憲野党連合」の政権ができたとして、巨大独占体が日本経済を支配している中で、どのようにして「政治の責任で賃上げと待遇改善」を実現するのでしょうか。政府が巨大独占体に「道理を尽くして要請」すれば、賃上げと待遇改善が実現するとは到底思えません。

そこで、最低賃金の時給1500円への引上げが具体案として提起されています。これ自体は「護憲4野党」で合意できる政策で、積極的なものです。しかし最低賃金の大幅引上げは中小企業の経営者の反発を招くだろうから、「カギは労働者の7割をしめる中小企業・小規模事業所への大胆な直接支援である」としています。その財源として「大企業の内部留保の増加分に時限的な課税を行い、5年間で10兆円規模の財源をつくりだす」そうです。そのようなことが可能かどうかは別として、時限的な財源では賃上げも待遇改善も時限的なものになるのではないでしょうか。

そもそも、強大な経済権力と官僚機構に対する絶大なる影響力を持っている巨大独占体に強い規制を掛けることが、「護憲野党連合政権」にできるのでしょうか。巨大独占体に強い規制を掛けることは、労働組合の全国ゼネストと広範な勤労人民の全国的大闘争抜きには不可能です。『決議』は、この経済政策においても、議会主義政党化した共産党の弱点を露呈させています。

『決議』がうたう「日本経済再生の道」が、絵にかいた餅に過ぎないことは、「護憲野党連合政権」自体の展望が開かれていないことからも明らかであり、これ以上検討することは止めますが、なお幾つかの問題点を指摘しておきます。

(5)公営化と国債発行

『決議』は、医療・介護・保育・教育・公共インフラの充実とそこで勤務するエッセンシャル・ワーカーの待遇改善の重要性について触れていますが、公的性格の強いこれらの分野の公営化の必要性については、まったく触れていないのは重大な誤りです。これらの分野を、採算性原理に従う民営形態のままにしておいて、抜本的な充実を図ったり従業員の大幅な待遇改善を図ったりすることはできません。世界的に見ても、民営化された公共部門の再公有化が労働運動と民主主義運動の課題として浮か上っています。

『決議』は、経済政策のうちの財源問題で、「緊急的・時限的に必要とされる施策の財源は国債発行など臨機応変に対応する」として、「繰り延べられた税」である国債発行を是認していることも賛成できません。

「積極的かつ健全な財政運営を行う」というのも、「膨大に積上がった国債をどうするのか」という問題に対する回答になっていません。しかし「借金が多少増えても、経済が成長していけば、借金の重さは軽くなっていく。暮らしを応援する積極的な財政支出によって、健全な経済成長をはかり、それを通じて借金問題も解決していく」と述べていることから、いわゆるリフレ派に近い立場のようです。

もっとも、「一部に、日本銀行に国債を引き受けさせれば借金をどんどん増やしても大丈夫という主張があるが、こうした主張は、高インフレを招き、国民の暮らしに壊滅的な打撃を与える恐れがある危険な政策である」とも述べていて、積極財政派的でもあり財政健全派でもあり得る官僚的文章になっていますが、このような態度は、他人をも欺き自分をも欺くことになります。

(6)人権問題

[1] ジェンダー平等

第8節は、「人権後進国から先進国に」と言う見出しがついています。そのトップに位置付けられているのが「ジェンダー平等」です。「ジェンダー平等は、この数年で、大激動とも言うべき歴史的変化が起こっている」として、ジェンダー問題に積極的に取り組むことが強調されています。

その際、「『日本の著しい遅れの原因はどこにあるのか』について、財界・大企業の責任、戦前の男尊女卑を当然視する勢力の存在」を挙げています。しかし「財界・大企業の責任」や「戦前の価値観を持つ勢力の存在」を決定的なものとするのは不正確かつ不十分です。まず「財界・大企業の責任」が何を意味するのかが語られていません。財界・大企業の経営者たちの自覚の問題に帰することはできないでしょう。今日の「ジェンダー不平等」は、資本が高搾取を実現するための手段であり、日本の「ジェンダー指数」が低いのは、日本資本主義の搾取率が他の先進資本主義諸国に比べて著しく高いからです。

日本資本主義は、家事・育児を女性に押し付けることによって、一方では男性に長時間労働を強制し(絶対的剰余価値の増加)、他方では大量の女性をパート(非正規)労働者として搾取しています。この問題を前面に押出して闘わない限り、「ジェンダー不平等」の大きな是正は不可能です。この視点が『決議』には欠落しています。

さらに「家事・育児が女性に一方的に押し付けられている現実が、ジェンダー問題での立ち遅れの重要な一因となっている」という視点が『決議』には欠落しています。それが資本の政策であることは前述しましたが、問題解決のためには、このような「家事・育児が女性に一方的に押し付けられている」ことへの批判が、労働者側に自覚される必要があります。その批判は、資本に対する批判であると共に、そうした不平等を容認してきた男性労働者の自己批判でなければなりません。しかし左翼活動家の間でも、家事・育児は妻に押し付けて、夫は活動に専念するというスタイルが払拭されていないのが現実です。民主主義運動におけるこの弱点を克服する意識変革抜きには、資本に対する批判も鋭くて力強いものとはならないでしょう。日本の著しい立ち遅れの原因として、財界・大企業の責任と並べて、「戦前の男尊女卑を当然視する勢力の存在」を挙げるだけではまったく不十分な理由もここにあります。

ジェンダー問題との関係で、「過去、『赤旗』に掲載された論文などで、同性愛を性的退廃の一形態だと否定的にのべたことについて、「全党討論を踏まえて、間違いであったことを表明し、党としての反省を明らかにした。」と自己批判しています。しかし何故そのような間違いを犯したのかを、その思想的源泉にまで遡って検証する必要があるでしょう。そうしない限り、同じ過ちが繰り返されることになります。

同性愛問題は、国際共産主義運動においても、かつては「性的退廃の一形態」と認識されていたように思います。それは、軍隊や宗教界のように男女間の交わりを禁止されたり厳しく制限されたりした組織や集団における同性愛が問題の対象とされていたことと関係しているでしょう。しかしそうした組織や集団の問題としてではなく、ジェンダー多様性として同性愛を捉える場合は、「性的退廃の一形態」という認識は明らかな誤りです。この2つの事柄は区別する必要があります。

[2] 子どもの人権

「ジェンダー平等」の次に、「子どもの人権」が取り上げられています。男女不平等指数の高い日本は、「子どもの人権」についても他の資本主義諸国と比較して随分と遅れています。従って『決議』が「子どもの人権」確立の必要性を強く主張していることは正当なことです。しかし何故「子どもの人権」がないがしろにされているのかの分析がありません。これは「ジェンダー平等」問題の根本原因と同根です。

即ち、労働対資本の力関係において、他の資本主義諸国に比べて労働側があまりにも弱く、資本の本質である搾取がより露骨に貫徹していることが、「子どもの人権」が守られない根本原因なのです。資本の横暴に対する最大の抵抗力は労働の反撃です。しかし自分(労働力)の諸権利に対する攻撃に反撃できない労働は、女性や子どもの諸権利を守るために闘うことはできません。

さらに、民主主義的諸権利全体に言えることですが、日本における民主主義闘争、とりわけ革命的民主主義闘争の歴史的脆弱性が、弱い階層に対する人権侵害を常態化させてきたことも抑えておく必要があります。『決議』には、この指摘がありません。

『決議』は、子どもの権利侵害の一つとしての「いじめ」や「不登校」の問題を取り上げ、それを生み出している要因の一つとして、自民党政府が進めてきた「過度に競争的な教育システム」が指摘されています。しかしそれに対する具体的代案が示されていません。まずは改悪された教育基本法の改正が掲げられる必要があります。また高校受験の大学区制とランク付を廃止して小学区制に戻すこと、一部の都道府県で実施されている公立高校入試の内申点に共通テストの平均点を加算する制度を廃止すること、等々が掲げられる必要があります。

そして教育を語る場合は、教職員組合の強化・発展が強く叫ばれる必要があります。日教組の弱体化と右傾化が、自民党や維新の新自由主義的教育の推進を許してきた要因の一つだからです。

『決議』は、「政府は、学校の校則についてさえ、子どもの意見表明権を認めていない。」と指摘しています。しかしこの「校則問題」については、教職員の側からも「校則の民主的改定」を促す動きは極めて弱く、現役の高校生たちの一部からは、「民主主義教育を主張する先生方は、生徒が校則改定を主張したとき、応援はおろか改定に否定的だった」との批判の声が上がっています。教職員とその組合は、生徒側の「告発」を正面から受け止め、生徒の民主的校則作りを積極的に援助する必要があります。生徒会の形骸化は、自治組織に対する冷笑的態度や拒絶感を生み出し、大学における学生自治会の消滅と連帯意識の喪失につながっています。

「子どもの人権」を扱った段落の最後に、「半世紀にわたって、数百人におよぶ子どもへの性加害が行われたことは断じて許されない。メディアをふくむ関係者をはじめ、社会全体から黙殺されてきたという異常な事態も明らかになった。」との記述があります。「ジャニーズ問題」を指しているものと思われますが、「異常な事態」と述べるだけで、芸能界の暗部とそれを黙認してきたメディアの構造的問題に切り込み、解決策を提示すべきでしょう。

[3] あらゆる分野で人権が尊重される日本

人権問題を扱った第8節の最後は、「ジェンダー平等」と「子どもの人権」以外の人権問題として、「障がい者差別」、「入管問題」、「先住民の権利」について言及しています。

最初に、障がい者差別と関係して、旧「優勢保護法」に関係した党の政策の誤りについて、かなりのスペースを割いています。『決議』は、「(障害者)旧優生保護法のもとで、障害者に強制的に不妊手術を行っていたことは、日本における戦後最大の国策による人権侵害である。」「わが党は、2018年に、誤りを是正することへの『不作為の責任』があったと表明したが、党史『日本共産党の百年』では、党の責任は『不作為』にとどまらず、旧『優生保護法』の成立と改定に賛成したという重大な誤りがあった」ことを再確認しています。この自己批判は、積極的に評価したいと思います。ただ、「同性愛問題」と同様に、何故このような誤りを犯したのかを自身の理論と思想にまで遡って総括しない限り、同じ誤りを犯す可能性を残すことになり、真の自己批判にはなりません。

「障がい者差別」に関する理論的問題は、「障がい」をどう捉えるかということに深く関係しています。「健常」のみを肯定的にとらえ、「障がい」を否定的にのみ捉える理論と思想に対する鋭い批判が、「障がい者」自身の運動の中から提起され、「障がい」を「個性」として把握する理論と思想が注目されるようになりました。他方で、薬害や事故による「障がい」を防ぐ立場からは、「障がい」を「個性」として把握することへの抵抗感が示されました。この対立は、その両方を統一的に把握することによってのみ克服されます。つまり、新自由主義の資本主義が薬害や事故を一層多発させ、新たな「障がい」を生み出していることに対しては、そのような「障がい」は防がなければならないという意味で否定的なものです。しかし「障がい」を持っていることを、否定的にのみ捉えるべきではなく、「障がい」を個性として捉えるべきなのです。

「障がい」を持っていることを否定的にのみ捉える場合、「障がい者」に対して「健常者」に近づくことを強制したり、「障がい者」が持つ鋭い感性や豊かな能力を見落としたりすることになります。そして何よりも、「障がい」を持つことを否定的にのみ捉えることは、「障がい者」そのものの尊厳を否定することになっています。

次いで『決議』は「入管・難民法」問題に言及します。「国の収容施設で外国人への深刻な人権侵害が横行している」「国際人権法を順守し、法務省から独立した難民認定機関の設置など抜本的な入管法改正、入管庁改革が早急に求められる」と述べ、この問題に取組む必要性を訴えています。また、「日本の入管制度の反人権的な根源には、戦前の問題がある。・・・戦前の入管制度への無反省、植民地支配への無反省という政治のゆがみを正すことが必要である。」と述べている点も重要な指摘です。今日の入管法は、戦前の入管制度をほぼそのまま継承しているからです。

『決議』は最後に、「先住民の権利」について言及し、「2007年に『先住民族の権利に関する国連宣言』が採択され、先住民に対する同化政策への謝罪、権利回復する動きが広がっている。日本では2019年、初めてアイヌを先住民族と規定する「アイヌ施策推進法」が成立した。アイヌの権利擁護、生活向上のたたかいにつながるものだが、政府のアイヌ民族への謝罪がなく、先住民族の権利(自決権、土地権、生業の権利など)の規定がないなど、国際水準にてらし弱点を残している。」と述べています。

「アイヌ民族問題」を取り上げるなら、アイヌ民族に対する明治政府の苛烈な略奪・民族同化政策について、またその「成功」体験が台湾・朝鮮での略奪・民族同化政策に繋がったことを厳しく批判することが必要であり、いわゆる「北方領土」問題も、先住民であるアイヌ民族から明治政府が略奪したことを明記すべきです。しかし『決議』では、「政府のアイヌ民族への謝罪」がないとのみ記述されているだけです。

(7)国民運動と統一戦線

第9節は、国民運動と統一戦線に充てられています。ここで最初に指摘したいのは、この節においても労働運動についてほとんど言及されていないことです。『決議』全体においても、「労働組合」という単語がたった1度しか出てきません。

その1度がこの節の始めの「労働組合が、ストライキに立ち上がっている」という部分で、この節はおろか『決議』全体においても日本労働組合総連合についての言及はまったくなく、労働組合の統一行動についても然りです。労働組合運動は、大衆運動の中でも最も重要な運動であり、それについての言及がほとんどないというのは異常なことであり、日本共産党が「何よりも労働者階級の党」ではなくなったことを再確認させます。

とりわけ自公政権の終焉と政界再編成という今日の政治状況にあって、「悪政4党連合」対「護憲4野党」という対抗軸の形成が問題になっている中で、連合吉野執行部の共産党攻撃と「護憲4野党」の分断工作に批判の集中砲火を浴びせる必要があるとき、労働戦線についての言及がほとんどないのは致命的欠陥といえます。

次に、「自覚的民主勢力」*3の役割が強調されます。「民主勢力」と区別された「自覚的民主勢力」とは何を指すのか。大会に向けた党内議論でも、この点についての質問が少なからず出たようです。新委員長に就くことになる田村智子氏は、大会での報告の中で、「日本の真の独立、平和、民主主義を実現する改革のために、自覚的に統一戦線に結集する勢力を『自覚的民主勢力』としてきた・・・基本的に、今日、革新懇運動がかかげる『三つの共同目標』に自覚的に結集する団体、個人」であると述べています。民主勢力一般ではなく、共産党が指導性を発揮できる民主勢力ということのようです。

一方で共産党系以外の民主勢力との統一戦線の重要性を主張しつつも、他方で「自覚的民主勢力」の強化がより重視されています。いわゆる「囲い込み運動」です。これでは統一戦線の比重が下がらざるを得ないでしょう。

周知のように、共産党のセクト主義は、大衆運動の統一と発展に否定的影響を及ぼしてきました。もちろん社民政党側のセクト主義も重大な障害をもたらしてきましたが、それを克服して統一戦線の発展させるためには、共産党が率先して自らのセクト主義を克服することが必要不可欠です。以前に比べれば、他の民主諸勢力や諸市民運動との共同に積極的になっている点は率直に評価できますが、本気で統一戦線の発展を追求するのであれば、「囲い込み運動」を改めるべきでしょう。

また統一戦線の中心には、労働運動の統一が置かれなければなりません。共産党系の全労連と旧社会党系の全労協との統一行動と組織統一に向けた方針が提起されて然るべきでしょう。しかし『決議』には労働運動における共闘と労戦統一については、まったく触れられていません。

(8)総選挙と地方選挙

第10節は総選挙と地方選挙に充てられています。選挙では、「『国民の声が届かない政治』か、『市民と野党の共闘』で『市民の声が生きる政治』に変えるのかが問われる」として、訴えの柱として以下の3点を挙げています。

①「自民党政治のゆきづまりのもとで、国民の切実な願いを実現するために、綱領路線にこそ希望がある」ということ、②「わが党の綱領と組織のあり方に対する攻撃を打ち破って、党への丸ごとの支持を広げ」ること、③「党員一人ひとりが『候補者』となり、日本共産党の魅力を広げる」こと。

①は、綱領こそ他党との違いを明らかにしており、綱領の魅力を訴えることが党への「丸ごと支持」を増やすことになるとして、全党員が綱領の魅力を語れるように全党的学習を強化することを強く打ち出しています。②は、組織原則である民主集中制が共産党にとって必須であることを、全党員が説明できるようになるように訴えています。これは「松竹・鈴木問題」に対する対応を全党に徹底させようというものです。詳しくは第3章の「党建設」のところで述べられていますので、後でこの問題に立ち返ることにします。③は、精神論的訓話といえるでしょう。

【第3章 党建設】

(1)多数者革命と日本共産党の役割

第11節は、革命過程における党と人民との関係、党の組織原則である民主集中制を論じています。

[1]多数者革命

党建設では、「日本の革命は多数者革命である」ということが強調されています。20世紀の社会主義革命はそうではなかったかの表現になっています。これは、20世紀の社会主義革命が全人民の事業であったという事実を否定する歴史歪曲です。全人民の事業でなくて、ロシア社会主義革命や中国の人民民主主義革命が成功するはずがありありません。日本共産党は公然とは主張していませんが、「ロシア革命はボリシェヴィキによる少数者革命であった」として、これを否定しているわけです。だとするなら、「条件がない社会主義革命を強行したボリシェヴィキは間違っていたのであり、資本主義的発展を経て社会主義への段階的移行を展望したメンシェヴィキが正しかった」と言うべきでしょう。

次いで『決議』は、「社会というのは、その時どきの直面する矛盾を解決しながら、一歩一歩、階段を上がるように、段階的に発展するという立場である」と主張しています。これは急激な階級間の権力の移動を意味する革命の放棄を宣言していることになります。

特に、「民主主義革命にしても、社会主義的変革にしても」と述べて、社会主義革命とは言わない点にも「改良の積み上げによって徐々に社会主義に移行する」という改良主義の見地が明確に表わされています。

『決議』では、レーニンは当然無視しされており、マルクスとエンゲスについても触れることがありません。しかしたった1度、この段落においてのみ、エンゲルスの次の言葉が引用されています。「革命は・・・『長い間の根気強い仕事』(エンゲルス)が必要」であると。こんなことは、別にエンゲルスを持ち出して権威付けするような事柄ではないでしょう。

[2]民主集中制

第11節は、「多数者革命論」に続けて、民主集中制の組織原則について述べています。「松竹・鈴木問題」には触れずに、党員と周辺の支持者にこの組織原則の重要性を訴えています。

『決議』は、「松竹・鈴木問題」が提起し、党の周辺からも指摘されている「民主集中制の問題点」を正面から取り上げるのではなく、形式論的な弁明に終始しています。「民主集中制の『民主』とは党内民主主義のことであり、『集中』とは統一した党の力を集めることをさしている」と。そして「これのどこが悪いのか」と主張しています。

しかし戦後の日本共産党史を振り返えれば、第8回大会でいわゆる「構造改革派」を大量に排除し、第9回大会では「ソ連派」を排除し、第10回大会では「中国派」を排除し、70年代には「新日和見主義者」を民主青年同盟と党から大量に排除し、80年代に原水禁運動の再統一に尽力した吉田嘉清氏や古在由重氏らを党から除名すると共に、大衆団体の役員からも追放したという事実に直面します。

現指導部側は、「見解の相違で排除したのではない。分裂活動をしたから除名した」と反論するでしょう。しかし党内に大きな異論が生じた場合に、少数派の見解が党の実践を通じて検証されることが保障されなければなりません。党内の言論諸機関が中央指導部の支配下にあり、それが党中央の見解を全党的に徹底させるためにフル回転するのに対して、少数派の見解は全党的には十分に知らされずに、そして上級機関を通さずに横に情報交換をすれば「分派活動」だとして処分されるという現実を直視すべきであり、最悪の場合にはスターリンの粛清が「民主集中制」の名の下に行われた歴史を直視しなければなりません。

『決議』は、「民主集中制」を発展させるとして、上級機関と下級機関の関係を「上意下達」型ではなく、「双方向型」「循環型」に改善していくと述べています。しかしこれは少数派の見解を全党的に周知させ、全党的に検討するという問題提起に対する回答にはなっていません。党中央の見解の絶対的優位性と異端的見解の封じ込めに対する批判に応えていません。

この問題は日本共産党だけの問題ではありません。スターリンの大粛清を持ち出すまでもなく、国際共産主義運動における党の組織原則の問題であり、未解決問題であると言えます。従って21世紀の社会主義革命と革命党の組織原則の問題として、今日における「民主集中制」の在り方について、明確なイメージを提示する義務が、マルクス・レーニン主義者には課せられています。

ここで「松竹・鈴木」問題について触れておきます。但しこの問題は、前述したように「今日における『民主集中制』の在り方」の問題であり、ある意味で「未解決問題」でもあるので、稿を改めて論じたいと思っています。従ってここでは、ごく簡単に筆者の立場を表明するに止めます。鈴木氏についての経過はほとんど知らないので、松竹氏についてのみ言及します。

結論から言うと、松竹氏の主張もその主張の仕方も支持できません。松竹氏は、著書「シン・日本共産党宣言」を発刊する10カ月前の2022年3月21日から24日に掛けて、自身のブログ*4で「党首公選制」の持論を展開しています。このブログの記事を一読した時、松竹氏が「民主集中制」の問題をまともに論じようとしているようには思えませんでした。この文書は、「連載ばかり続けていても退屈する人もいると思うので、たまに別の話題を挟みながら連載も続けて行きたい。」で始まるのですが、「民主集中制」の問題は「退屈しのぎ」を挟んで論じるような問題ではないでしょう。もっときちっとした形で、しかるべき手段で論じるべき問題です。特に、ブルジョア・マスメディアとの関係を十分に考慮する必要があります。松竹氏の行動は、自らの行動がブルジョア側の共産党攻撃にどう利用されるかということに無頓着であったし、今も無頓着であることについては、批判を免れることはできません。無頓着ではなく、ブルジョア側に利用されることを知りつつ行動したのであれば、それはもう何の弁明もできない利敵行為だということになります。

松竹氏が提起した「一般党員による党首直接選挙制」は、本来問題にすべき「今日における民主集中制」のあるべき形とは何の関係もありません。前述したように、日本共産党を含む国際共産主義運動の歴史において、その組織原則としての「民主集中制」が、党内における理論や政策の相違を排除するシステムとして作動してきた側面を否定することはできません。その最悪の例がスターリンによる「大粛清」です。政党ですから、理論や政策が綱領から大きく離れることは認められませんし、自分の理論や政策が綱領から大きく離れれば、その党に留まることはできないし、別の党を建てることになります。

問題は、綱領の許す範囲内における理論や政策の相違の存在が認められることが決定的に重要だということです。組織内に異論があることが、組織の理論や政策が誤った場合にそれを正す復元力を保証する決定的条件なのです。ところが実際は、組織内の最も影響力のある人(理論と政策立案能力以外に、組織力が大きくものをいう)は、異論を排除しがちになります。異論を抱え込んで進むより異論がない方が組織運営をやり易いし、自分が間違ったときに責任追求されないからです。日本共産党は、「もともと日本共産党は『ポスト争い』とは無縁な党」であり、「『異論排除』というのは不当な独断」(山下芳生副委員長の発言)*5だと主張しています。しかしこの第29回大会において、「松竹・鈴木問題」での除名処分に疑問を呈した一代議員に、新委員長に就任することになった田村智子氏が、「発言者の姿勢に根本的な問題があることを厳しく指摘いたします。」「党員としての主体性を欠き、誠実さを欠く発言だ」(日本共産党第29回大会/田村副委員長の結語)*6と人格的攻撃を加えた事実が、『異論排除』が不当な独断でないことを雄弁に物語っています。しかも、「田村発言は『パワハラだ』」との批判が起こると、「パワハラではなくて正当な批判だ」と居直る姿は、反共攻撃に絶好の材料を提供することになりました。正当な批判であるなら、「姿勢に根本的な問題がある」とか「誠実さを欠く」といった人格攻撃は避けるべきだったでしょう。このように「民主集中制」の正しい運用は、決して容易なことではありません。ここにこそ問題の本質があります。松竹氏の一般党員による党首直接選挙制の提案は、この本質的問題の解決に何の寄与もしません。

(2)党づくりの到達点と新たな目標

第12節は、党建設の目標を設定し、その実現に向けた諸方策を論じています。まず4年前の「第28回大会」の組織建設目標であった党員と『しんぶん赤旗』読者の3割増という目標が未達であったばかりか、前大会時の水準も維持できずに、党員数25万人、「赤旗」読者85万人(日曜版込)にまで減少したことを明らかにし、党建設が「いよいよ緊急で死活的な課題となっている。」と述べています。

その上で、「28回大会水準である27万人党員、100万人『赤旗』読者を早期に回復させ、4年後の2028年までに35万人党員と130万人『赤旗』読者を」という新たな目標を設定し、その実現に向かって前進しようと呼びかけています。その際、以下の3つの点に確信をもって活動することが大事だとしています。

第1は、「困難があるからとあきらめてしまえば党の先はなくなってしまう」「困難は党員拡大で突破しよう」と、党員拡大に多くの支部が真剣にむきあうこと。第2は、双方向・循環型の活動の新たな開拓で道を切り開くこと。第3は、世代的継承のとりくみの意識化であり、党の未来を築く道はここにしかないということ。

第1と第3は精神主義的色彩が濃いけれども、それなりに意味を理解することができますが、第2の「双方向・循環型の活動」については、若干の説明が必要でしょう。「双方向・循環型の活動」とは、中央組織と地方組織、地方組織と支部との関係において、上位下達的な一方通行的な情報伝達ではなく、双方向の情報伝達を、しかも一回切りでない循環的な情報のやりとりをしようということです。『決議』は、「中央と地方・支部がお互いに学び合い、前途を開拓する活動を発展させ、・・・双方向・循環型の活動で困難を打破し、前途を開く取組みを徹底的に追及するなかでこそ、強く大きな党づくりの道は開ける」と述べています。上意下達は困りますが、単に情報伝達の仕方が双方向・循環型になったとしても、前述した理論や政策の相違を全党的に検討し、少数意見を排除することなく実践を通して多数意見と少数意見の検証を行うことが制度的にも慣習的にも確立されることが「民主集中制」の核心です。そして双方向・循環型の活動が強調される一方で、上級機関の責任の重さへの言及がない場合、責任の所在が不明確になり、党の方針や実践に誤りが生じたとき、「皆で決めたのだから皆の責任だ。」とする総懺悔主義に脱する危険性をも指摘しておきたいと思います。

いずれにしても党勢拡大の要は、時代と人民の要請に応える政策立案能力とその政策の妥当性を保証する理論の正しさに、また政策を実現するための実践にこそ求められるべきであり、第1から第3までの問題は、副次的な問題であることを『決議』は理解していないようです。従って、党員の献身的な活動にも関わらず、新たに設定された党建設の目標の達成は、おぼつかないように思えます。

『決議』の第13節も、引き続き党建設の問題に充てられています。前章で総括した前大会から今大会の間の総括を踏まえ、党建設の6つの方向性が記述されています。それは、①党員拡大・入党の働きかけの日常化、②世代的継承を党づくりの目標・実践の中軸にすえ、全党あげてとりくむ、③今日における「しんぶん赤旗」中心の党活動、④綱領、規約、党史、科学的社会主義の一大学習運動、⑤週1回の支部会議の確立、⑥党費を根幹とする党財政の確立。

これら「6つの方向性」の内容は、従来のものとほとんど変わっていません。従って、従来方針の再確認ということになるのですが、技術的方策と精神主義的方策に終始しています。それはこの章の最後の部分で、「党づくりを前進させている党組織では、『わが地区・わが都道府県をこう変える』という大志とロマン、現状の困難に負けない党づくりへの気概、自ら決めた目標への執念と機関役員の団結をつくりだす、政治的・思想的に強い党機関への成長の努力がはかられている。〔太字表現は筆者〕」と述べているところに集中的に表されています。

それと⑤の「週1回の支部会議の確立」という規約に明記された活動スタイルは、現状とマッチしなくなっているのではないでしょうか。共産党の指導部が60歳代以上に偏重しており、「真ん中世代(30~50歳代)」の層が薄いこと、青年層はさらに層が薄いことは、同党自身が「重大事」であると認識しています。その原因に分析のメスを入れないで、「週1回の支部会議の確立」を要請するだけでは、成果は期待薄でしょう。⑤は、「ノルマ達成のためには頻回に支部会議を開く必要がある」という、常任活動家の発想を色濃く表わしているように思えます。

もっとも、中心的活動家の高齢化は、日本共産党に限ったことではありません。先進資本主義諸国の共産党・労働者党に概ね共通する事柄であり、さらには「左翼」一般や「リベラル」と言われる諸組織に共通にみられる事柄です。そこには、20世紀末の社会主義世界体制の崩壊という「世界的テルミドール反動」が大きく影を落としているのですが、「冷戦」後に急加速した世界資本主義の新自由主義化による労働者階級の分断と体制内吸収によるところが大きいと言えます。

60歳代以上の指導部が活動に参加した半世紀前と、現在の労働者の生活条件は著しく変化しています。労働者階級の内部で、非正規職の割合が急増しました。非正規労働者の場合、月1回時間を決めて集まることすら困難であり、このことが非正規労働者の組織化の大きな障害となっていることは、労働運動に関わっている者なら誰しも痛感していることです。正規労働者もまた、労働強化によって長時間労働や休日労働を強いられたり、仕事を家にまで持ち帰らざるを得なくなったりしています。多くの女性労働者が仕事と家事・育児に追いまくられ、息つく暇もない日々を過ごしてします。そのような状況下で、規約と上級機関の指示によって、支部会議の週1回の定例開催の実現を図ろうとしても、結集率の低下と参加者の疲労感の増大を招くことにならないでしょうか。むしろ「支部会議の週1回の定例化」を見直し、大多数の党員が参加できる形態を探求し作り出していくことが求められているのではないでしょうか。

【第4章 世界資本主義の矛盾と科学的社会主義】

第4章はイデオロギー闘争に充てられています。言うまでもなく、イデオロギー闘争は、労働運動と共産主義政党にとって、経済闘争と政治闘争と並んで取り組むべき闘争です。とりわけ20世紀末の「世界的テルミドール反動」後の国際共産主義運動の理論的・思想的大混乱期において、イデオロギー闘争の持つ重要性はいくら強調しても強調し過ぎるということはありません。ところが『決議』は、このイデオロギー闘争に、わずか3,200字しか使っていません。全文55,560字の5.76%(約1/17)に過ぎません。同党は、イデオロギー闘争を軽視していると思わざるをえません。

(1)世界資本主義の矛盾と社会主義への期待の広がり

イデオロギー闘争に充てられた第4章は、第14節と15節の2つの節によって構成されています。第14節は、「資本主義の諸矛盾が深化」し、「社会主義への期待が広が」っていると述べます。諸矛盾の深化については、貧富格差の拡大と気候危機を挙げ、それらは「『利潤第一主義』の資本主義システムそのものの是非を鋭く問うものとなっている」との結論を導き出しています。またレジェ・マーケッティング社の米・英・加・豪4カ国世論調査を引いて、若者(18~34歳)の間では社会主義を肯定する者の比率が否定する者の比率を上回っているとし、「『社会主義の復権』ともいうべき新しい期待が起こっているとしています。しかしレジェ・マーケッティング社の調査は、バニー・サンダース米上院議員に代表される社会民主主義に対する許容度であって、生産手段の私的所有を廃止して社会的所有に移す社会主義に対する許容度ではありません。「社会民主主義の復権」を「社会主義の復権」と誤認するのは、同党が目指す社会主義が、実は社会民主主義であるからに他なりません。

(2)「人間の自由」こそ社会主義・共産主義の目的

このような認識をもとに、続く第15節で、「こうした状況にかみあって、わが党綱領が明らかにしている未来社会論――社会主義・共産主義の魅力を、広く伝えていく活動に力をそそぐこと」の重要性が力説されます。確かに、21世紀の社会主義像を明らかにすることは極めて重要です。それ無しに、労働者階級を核とする勤労人民を共産党の周りに結集して社会主義社会に導くことはできません。しかし『決議』が提示する社会主義像は、社会主義の本質に触れることを回避して「自由」を謳歌するユートピア論(夢)であり、これでは一部の若者を一時的に捉えることができるかもしれませんが、やがて夢は冷める以外にありません。

『決議』は、「『人間の自由』こそ社会主義・共産主義の目的であり特質」であるといいます。マルクスとエンゲルスによる「共産党宣言」以来、「社会主義・共産主義の目的は、人間による人間の搾取の廃絶である」と共産主義者たちは考えてきました。この社会主義の規定と、『決議』の社会主義・共産主義の目的・特質の記述とは同じことを意味しているのでしょうか。日本共産党の綱領(2019年綱領)では、社会主義は「人間による人間の搾取を廃止し」と書かれているので、同じことを意味していると解釈できないこともありませんが、第15節において「人間による人間の搾取の廃止」について一度も言及されていないことは、やはり社会主義社会を語る上で何に焦点を当てて論じるかという点で、『決議』は従来とは異なった角度から社会主義・共産主義を論じようとしていると見るべきでしょう。

『人間の自由』といっても、何からの自由なのか規定しない限り空虚な自由でしかありません。そこで『決議』は、まず「利潤第一主義」からの自由であると述べます。利潤の根源は労働力の搾取にあるのですが、「利潤第一主義」という表現は、直ちに搾取の廃絶を意味しません。しかも「利潤第一主義」からの自由は、利潤を否定しているのではなく、利潤第一主義を止めるということです。それは綱領でも「『搾取の自由』は制限され、改革の前進の中で廃止をめざす」と書かれていて、一定の範囲で搾取は容認されるということです。しかしどの範囲で搾取を制限するのか明記されていないので、独占体や大企業の搾取も一定の範囲で容認する余地が残ります。そのようなやり方で、『決議』がいうところの「『人間の自由』があらゆる意味で豊かに保障され開花する社会」は、いつ頃やってくると想定されているのでしょうか。遠い遠い未来社会に思いを馳せることがイデオロギー闘争の最優先の課題なのでしょうか。

『決議』は、「発達した資本主義の国から社会主義・共産主義をめざす社会変革の道は、人類にとって未踏の道である。」と述べます。このことの確認は重要なことです。しかし今日に至るまで、発達した資本主義国で社会主義革命が成就していないことに原因を明らかにしない限り、この確認はほとんど意味をなさないでしょう。そして『決議』は、その原因について一切言及していません。では同党の綱領ではどうでしょうか。

2020年綱領においても、この問題への言及は一切ありません。そして20世紀に現存した社会主義については後進国革命であったことが強調され、そこにおける「否定的現象」が次々に列挙され、日本ではそのようなことは「起こらない(起こさない)」と「弁明」に努めています。曰く、「『社会主義』の名のもとに、特定の政党に『指導』政党としての特権を与えたり、特定の世界観を『国定の哲学』と意義づけたりすることは、日本における社会主義の道とは無縁」、「『国有化』や『集団化』の看板で、生産者を抑圧する官僚専制の体制をつくりあげた旧ソ連の誤りは、絶対に再現させてはならない」、「国民の消費生活を統制したり画一化したりするいわゆる『統制経済』は、社会主義・共産主義の日本の経済生活では全面的に否定される」等々。

20世紀の実在した社会主義の歴史的成果、積極的意義については口を閉ざし、ソ連については「社会主義ではない巨悪であった」と反共主義者顔負けの反共主義を露呈させています。しかし実在した社会主義に対するこのような評価は、社会主義そのものの歪曲・否定へと導くことになります。生産手段の社会的所有への移行、とりわけ独占資本・大資本が所有する生産手段の社会的所有への移行は物理的強制力を背景にして実行しなければ実現しません。それに対する大ブルジョアジーの反抗は、反革命暴力の発動の危険性を伴った激しい過程となります。2020年綱領は、このことに触れること避け、社会主義への移行は「長期の過程」であるとして、急激な変化ではなく緩やかな変化の積み重ねによって大ブルジョアジーの暴力的反抗を回避しようとしています。しかし、社会主義への最初の一歩である独占資本・大資本の生産手段の収奪抜きに、社会主義社会を制御することは不可能です。この階級闘争の最も激しい時期=革命を経ることなしに、「未来社会」の扉を開くことはできません。2020年綱領と今大会の『決議』は、革命ではなく改革によって社会主義と「未来社会」に進めると考えているのです。綱領や『決議』が「社会主義革命」ではなく「社会主義的変革」という語句を使用していることは、同党が共産主義政党ではなく、社民主義政党であることを告白していることに外なりません。

もはや何をか言わんやです。そこで実践的に重要なことは、社会民主主義政党としての日本共産党をどう評価し、どう向き合うべきか、ということになります。自公政権の崩壊過程を目撃しつつある今日、自公政権に取って代る政治諸勢力の配置がどうなるかが喫緊の課題となっています。自民党の分裂と政界再編成の可能性も否定できない状況の中で、自公政権の補完勢力である「維新の会」と「国民民主」の動きも活発になっています。はっきりしていることは、大衆運動を媒介として「立民」「共産」「社民」「れいわ」の4野党連携を強化し、自公連立政権の打倒と総選挙の早期実施を実現することが重要です。野党連立政権の樹立にまで行けなくとも、自公とその補完勢力の議席を減らして4野党の合計議席が大幅に増加するならば、与党政権の行動を一定制約することになります。

総選挙での4野党の前進を実現するための条件のうち、次の二つが最も重要だと思われます。一つは、政党間の調整にのみ依存するのではなく、勤労人民の切実な要求を掲げた大衆運動を媒介として、4野党間の政策調整を行う中で各党の候補者調整を行うこと、2つめは、共産党は安保政策における矛盾した主張(いわゆる『二重の取組み』)を放棄して日米安保破棄の姿勢を貫き、安全保障問題で一致しない野党連立政権には入閣しないこと、最大限でも閣外協力に止めることを明言すべきです。

前者は、選挙協力がより揺るぎないものになるために欠かすことのできないものです。また後者は、4野党連合の分断を目論む支配階級とその代弁者たちの企みと、それを煽るマスメディアに対抗するために必要不可欠な政治的判断です。

本来は、イデオロギー闘争に充てられる第4章ですが、今日のイデオロギー闘争の課題についてはほとんど語らず、その大半が遥か遠い未来社会における『人間の自由』についての物語りに終始しています。支配階級は今日、激化する資本主義の諸矛盾が引き起こしている人民の不満の爆発を抑え込むために、マスメディアを総動員して人民の意識の体制内封じ込めに全力を傾注しています。中国や朝鮮に対する恐怖心を植え付け、それを十二分に活用して排外主義的イデオロギーや国防意識の高揚を図っています。また幼い頃から思春期に至るまでの長期に渡って、日々が「生存競争」である環境の中に子どもたちを投げ入れ、資本主義の結果としての不幸を自己責任だと思い込ませる意識の体制内への取り込みが、教育の名によって行われています。

社会民主主義政党になったとはいえ、社会民主主義の見地からしても、このような支配階級のイデオロギー攻撃に反撃を加える必要があるでしょう。しかるにこの第4章を見る限り、支配階級のイデオロギー攻撃の分析もなく、対抗する政策も提示されていません。イデオロギー戦線における重要かつ幅広い領域である教育のおいても、「日の丸・君が代」問題や教科書問題すら取り上げていません。教育については、国内情勢を扱った第2章で、かろうじて教育費の問題を取り上げているのみです。このような日本共産党のイデオロギー闘争に対する無関心は、極めて憂慮すべきことです。

【第5章】日本共産党史

最後の第5章は党史に充てられており、以下の4つの節によって構成されています。①百年史編纂の意義、②党史を貫く3つの特徴、③迫害や攻撃と闘い成長を勝ち取った歴史、④党の歴史的発展段階と党建設の意義。

(1)百年史編纂の意義

『決議』の第16節は、党の百年史編纂の意義を強調しています。「『百年』史は、この1世紀にわたる日本の政治史、世界史のなかで日本共産党がどういう役割を果たしたかを明らかにしている。」とする一方で、「わが党の過去の欠陥と歴史的制約についても、何ものも恐れることのない科学的精神にもとづいて、国民の前に明らかにしている。」と述べています。

『百年史』は大部なものであり、また問題が多岐に渡っているため、本稿では立ち入って検討はしません。ただ、「わが党の過去の欠陥と歴史的制約についても、何ものも恐れることのない科学的精神にもとづいて、国民の前に明らかにしている」と述べている点については、簡単に事実確認をしておきます。

例えば原水爆禁止運動が、共産党が支持する原水協(原水爆禁止日本協議会)と社会党・総評が支持する原水禁(原水爆禁止日本国民会議)の2つの組織に分裂したことは、日本の原水禁運動に大打撃を与えました。この分裂は、①如何なる国の核兵器・核実験にも反対するのかどうか、②部分的核実験停止条約を肯定的に評価するかどうか、という問題をめぐる見解の対立が原因でした。1961年8月12日にソ連が水爆実験を行った際、日本共産党は、「ソ連の核兵器はアメリカの核兵器とは異なって、防衛のためのもの、戦争を抑止するためのものであり、批判すべきではない」と主張し、如何なる国の核兵器にも反対すべきだとする社会党・総評側と激しく対立し、原水協は機能麻痺に陥ってしまいました。1965年に社会党・総評系の組織が原水協から脱退して原水禁を結成したため、原水爆禁止運動は最終的に分裂してしまいました。

このことについて、「日本共産党百年史」は、「党としてソ連や中国の核実験への態度に問題があったことは事実ですが、党は原水爆禁止運動に党の評価を押し付ける態度はとらず、核兵器全面禁止などの基本目標で団結する態度を一貫してつらぬきました。」と述べています。現に起こっているソ連の水爆実験に抗議するかどうかが問われているときに、「抗議すべきでない」と主張して原水協として抗議の決議をさせないように全力をあげておきながら、「党の評価を押し付ける態度はとらず・・・」とは、自分をも他人をも欺く言辞ではないでしょうか。これでは、『決議』がいう「過去の欠陥と歴史的制約についても、何ものも恐れることのない科学的精神にもとづいて、国民の前に明らかにしている。」などと断じて言えません。

部分的核実験停止条約に反対したことについては、今もってその誤りを認めていません。大気圏および水中における核実験を禁止することは、放射能汚染被害を防ぐ上で喫緊の課題でした。しかし同党は、「地下核実験を認めるこの条約は、核実験全面禁止の課題を放棄し、核軍拡を進めるものだ」(『百年史』146頁)として反対したのでした。それは当時核開発を進めていた中国にとって、大気中核実験が禁止されることは容認できなかったからです。「部分核停は全面核停の実現を遠ざける」などという論理は、改良主義に傾斜した今日の日本共産党ならおそらくは使わないと思われますが、明白な誤りを自己批判しないばかりか正しかったと強弁していては、同じ過ちを繰り返すことになります。同党は、過去の過ちについて自己の理論と思想にまで溯ってその原因を探求し、同じ過ちを犯さないようにしてもらいたいものです。

核問題に関係して、同党の原子力発電(原発)問題に関する政策についても、一言述べておきます。同党は、2011年3月の福島原発事故以後、原発に関する方針を「脱原発」へと大きく転換しました。それ以前は、「自主・民主・公開の三原則に基づいて慎重に対処する」というもので、「原子力の平和的利用」という枠組み内に位置付けられていました。そして「脱原発」を主張する人々に対しては、反科学的であると言う批判を浴びせていました。従ってこの方針転換は大きな路線変更になるわけですが、同党は、「この問題でのわが党の立場は一貫している」という主張を繰り返し続けています。

方針変更を明確にした2011年7月の第3回中央委員会総会で、志位委員長(当時)は、「日本で原子力発電が問題になったのは、1950年代ごろからですが、日本共産党は、いまの原発技術は未完成で危険なものだとして、その建設には当初からきっぱり反対してきました。」と述べ、方針転換ではないことを強調しました。

しかし、「重要な問題は、『原水禁』などのように、原水爆禁止運動の中心的課題である核兵器廃絶にたいして、『核対人類』論などを持ち出し、『反原発』『核絶対否定』を正面に掲げ、事実上、核兵器廃絶を後景に追いやり、究極目標にしようとしていることです。・・・この動きが、科学技術の進歩を敵視する反科学主義の立場にたつ誤りであることは明白です」(「原発推進政策を転換せよ」)*7と主張していたことについては硬く口を閉ざしています。このような態度もまた、「わが党の過去の欠陥と歴史的制約についても、何ものも恐れることのない科学的精神にもとづいて、国民の前に明らかにしている」という主張に著しく反しています。

(2)党史を貫く3つの特質

第17節は「日本共産党の歴史を貫く3つの特質」について述べています。それは、①どんな困難があっても国民を裏切らず、社会進歩の大義を貫く不屈性であり、②科学的社会主義を土台に、不断の自己変革の努力を続けてきたことであり、③国民との共同で政治を変えるという姿勢を貫いたことだと言います。これらの3つの特質は、それが貫かれれば結構なものですが、百年を超える同党の歴史において、この特質がどの程度貫かれたかは、マルクス・レーニン主義の諸原則に照らして判断されるべきであり、勤労人民によって審判されるべきものです。同党がマルクス・レーニン主義から完全に離脱してしまった今日、これ以上の検討は不必要だと思います。ただ明記して置きたいことは、現在も党に残っている党員も、また過去に党から離れた党員の多くも、党の方針に基づいて多大な自己犠牲を払って闘ったこと、また闘っていることです。そして同党指導部の誤りによって生じた人民運動と党の損失は、何よりも同党の指導部の責任であることを、指導部は痛感すべきです。

(3)迫害や攻撃と闘い成長をかちとった歴史

第18節は、改めて党の歴史が迫害・攻撃との闘いの連続あったこと、その中で党は自らを鍛え成長を勝ち取ったことを強調し、党員を鼓舞しています。そして、党の歴史は「生きた攻防のプロセスの連続だった。その歴史には、順風満帆な時期、たんたんと成長した時期はひと時としてない」とし、それが「たたかいの弁証法」だとして、「党の100年の歴史は、私たちが現在直面している困難や試練に対して、どういう姿勢でたちむかい、どう成長をはかっていくのか、大局的展望をつかみ、今日と未来にむかってたたかう深い励ましとなっている」と述べています。

しかし前進と後退が交互に起こってきたことについて、「日本共産党は、3回にわたって国政選挙での躍進を経験したが、そのたびに日本共産党の躍進を恐れた支配勢力は、集中的な日本共産党攻撃と政界の反動的再編でこたえ」たためだとの評価では、今後も同様の前進と後退を繰り返しながら、長期的衰退の道を辿ることになるでしょう。

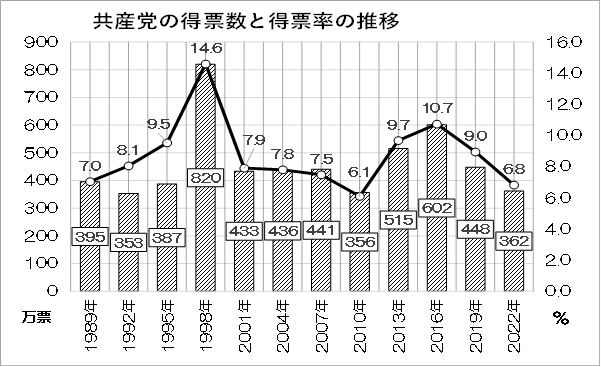

共産党のここ30数年の参議院比例区における得票数と得票率をグラフにしたものが上図です。このグラフには2つの峰があり、一つは1998年の第15回参議院選挙であり、もう一つは2016年の第24回参議院選挙です。前者は、村山「自社さ政権」が崩壊し、社会党が決定的ダメージを受けたときの選挙であり、後者は、民主党政権が崩壊した後の第3次安倍政権下で民主党が解党した年の選挙です。最初は社会党への幻滅の受け皿として、二度目は民主党への幻滅の受け皿として票を伸ばしましたが、それは一時的なものに止まりました。この原因を突き止めない限り、「支配勢力の集中的な日本共産党攻撃」のせいにしていては、何一つ問題は解決しないでしょう。

(4)党の歴史的発展段階と党建設の意義

最後の節である第19節は、党の歴史的発展段階における今日の状況について、「1980年代以降、長期にわたる党勢の後退から前進に転ずることに成功していない。ここにいまあらゆる力を結集して打開すべき党の最大の弱点がある」との評価を行っています。

そして停滞の一要因として、「過去の一時期、党員拡大を事実上後景においやるという主体的要因もあった」が、「最大の要因は、わが党を政界から排除する『日本共産党をのぞく』の壁がつくられたこと、わけても90年を前後しての旧ソ連・東欧の旧体制の崩壊という世界的激動と、これを利用した熾烈な反共攻撃の影響があった。」として、停滞・後退の原因を党の外部要因に求めています。しかし「熾烈な反共攻撃」は今後も続くのですから、これでは停滞・後退から抜け出すことはできないでしょう。

さらに、「大局的・客観的に見るならば、日本はいま新しい政治を生み出す“夜明け前”とも言える歴史的時期を迎えている」という認識は、一面では正当な評価であるけれども、他面では極めた甘い現状認識だと言えます。

資本主義世界体制は。極限にまで激化した諸矛盾の解決のために、第3次世界大戦を引き起こしかねない危機的状態にあります。日本もまた世界におけるかつての経済的地位を喪失し、富裕階級と勤労人民との経済的格差は著しく拡大しています。そのような状況下で自公政権は、敵基地攻撃能力の強化と南西諸島の鉄壁前線基地化を押し進め、内政では支離滅裂な政策を場当たり的に実行しつつ巨大独占体の権益保護に邁進しています。そして自身は、旧統一教会問題や政治資金裏金問題にみられるように腐敗した実態をさらけ出していて、支配階級も従来の統治体制を続けていけない状況に陥っています。

このことは、勤労人民にとってよりましな政治体制を構築するチャンスであり、その意味で、『決議』が言う「新しい政治を生み出す“夜明け前”」です。しかしそれは、勤労人民が闘いによって政治の左転換を実現した場合のことであり、経済危機を土台とした政治危機の時代は、極めて反動的な政治体制が樹立される危険に満ちた時期でもあります。『決議』には、このことに対する危機感が感じられません。極めた甘い現状認識だと言わざるをえません。

『決議』の最後が、自公政権の危険な戦争政策と大衆大収奪政策に反対し、人民の切実な要求実現のための「闘争の呼び掛け」ではなく、「つよく大きな党をつくる仕事にとりくみ、日本の“夜明け”を開こう。」という内向きの訴えで終わっていることも、この第29回大会の性格を象徴しているかのようです。

【おわりに】

「日本共産党第29回党大会決議」をざっと見てきましたが、[はじめに]のところで述べたように、『決議』は、マルクス・レーニン主義の基準から見れば、同党がすっかり社会民主主義政党になったことを再確認させるものです。

しかしながら同党には、今でも「マルクス・レーニン主義」を「科学的社会主義」と読み替えて、同党の社民主義政党への転換に抵抗している共産主義者が極少数ながら存在していること、同党が共産党と名乗っている限り、若い活動家の中からマルクス・レーニン主義に回帰する人が出てくる可能性を排除すべきでないこと、この2つの理由により、「マルクス・レーニン主義」の基準で同党を評価することを止めるべきではないと筆者は考えています。

実践的には、民主主義の基準で同党を評価することが重要で、労働者階級と勤労諸階層は、同党が社会民主主義政党として、日本における民主主義的諸運動の発展に寄与し、政治における民主的諸政党の議会内外での共闘の重要部分を担うことを期待しています。同党が、そのような期待に応えるためには、セクト主義的な囲い込み運動への回帰ではなく、近年推し進めてきた「市民運動を媒介とする諸野党間の共同」をさらに発展させるべきです。

政策面では、日米安保条約に反対の方針を貫いてもらいたいものです。その場合には、「国内情勢」のところで述べたように、「日米安保条約に対する『二重の取組み』」などという、自分をも他者をも欺く態度を捨て去る必要があります。そして当然のことながら、日米安保条約の堅持を外交の基本に据える連合政府への入閣はしないことを明言しなければなりません。勤労人民の利益になる課題については、閣外協力をすれば良いだけです。

日本共産党だけでなく、日本においてマルクス・レーニン主義の立場に立って活動する政治勢力や研究グループは極わずかにしか存在しません。一定の社会的影響力を保っているのは、「革命的ジャーナリズム」を標榜する「思想運動」ぐらいでしょう。あとは極々少数のグループが点在しているだけです。そしてこれは、先進資本主義諸国において共通に見られる現象です。従って、マルクス・レーニン主義の原則に則った共産主義政党の再建は喫緊の課題でありながら、異常に困難な課題でもあります。しかしながら、この課題を解決しない限り、社会主義への展望は開かれませんし、今回扱った『決議』を本当の意味で批判したことにもなりません。筆者は、この「無謀」と言われての仕方がない課題を自らの課題として、一歩でも前に進もうと思います。

(終り)

ーーーーーーーーーーーーーー

*1:アジア政党国際会議(ICAPP)は、アジア各国の政党の国際会議である。アジア35か国の政党が集まり、与野党は別として国際交流と平和の発展を基に、2000年から始まった。第1回はフィリピンのマニラ。事務局所在地は、大韓民国ソウル特別市鐘路区都染洞。第1回総会:マニラ(2000年)20か国46政党参加。第2回総会:バンコク(2002年)26か国76政党参加、第3回総会:北京(2004)35か国81政党参加、第4回総会:ソウル(2006年)36か国90政党参加、第5回総会:アスタナ(2009年)34か国63政党参加、第6回総会:プノンペン(2010年)36か国89政党参加、第7回総会:バクー(2012)30か国60政党参加、第8回総会:コロンボ(2014年)29か国75政党とラテンアメリカ・カリブ海政党会議(COPPPAL)・アフリカ政党評議会(CAPP)・国際連合などオブザーバー11組織参加。第9回総会:クアラルンプール(2016)37か国87政党参加、第10回総会:モスクワ(2018年)37か国70政党と各大陸のオブザーバー参加、第11回総会:イスタンブール(2022年)31か国69政党参加。〔出処:Wikipedia〕

*2:欧州左翼党(PEL)は、欧州規模の政党。ヨーロッパ諸国の社会主義および共産主義政党によって形成されており、欧州議会で会派を形成している。参加メンバーは、オーストリア共産党、ベラルーシ左翼党「公正な世界」、ブルガリア左翼党、チェコ左翼党、デンマーク赤緑連合、エストニア統一左翼党、フィンランド共産党、フランス左翼同盟、フランス共産党、ドイツ左翼党、ギリシャ急進左派連合、ハンガリー労働者党、イタリア共産主義再建党、ルクセンブルク左翼党、モルドバ共和国共産党、ポルトガル左翼ブロック、ルーマニア社会党、セルビア急進左翼党、スロベニア左翼党、スペイン統一左翼、スペイン共産党、スペイン統一代替左翼、スイス労働党、イギリス左翼統一。〔出処:Wikipedia〕

*3:中央委員会報告では、「自覚的民主勢力の強化 —— 統一戦線の発展をめざして」という段落があり、そこで「自覚的民主勢力について、以下のように述べられている。党綱領は、「民主主義的な変革は、労働者、勤労市民、農漁民、中小企業家、知識人、女性、青年、学生など、独立、民主主義、平和、生活向上を求めるすべての人びとを結集した統一戦線によって、実現される」と述べています。国民の運動は、多様な分野でそれぞれの要求にもとづいてとりくまれます。日本共産党は、それぞれの要求の実現とともに、日本の民主的改革――日本の真の独立、平和、民主主義を実現する改革のために、自覚的に統一戦線に結集する勢力を「自覚的民主勢力」として、その運動と組織の発展をこれまでも重視してきました。それは、基本的に、今日、革新懇運動がかかげる「三つの共同目標」に自覚的に結集する団体、個人ということです。

この間、緊急の一致点での統一戦線 ―― 市民と野党の共闘の発展をはかるうえでも、かけがえのない役割を果たしてきたのが、自覚的民主勢力でした。とくに全労連が、労働組合の潮流の違い、数十年来の「過去のいきがかり」を乗り越え、2015年2月に「総がかり行動実行委員会」という共同組織=統一戦線組織の結成と発展で力を合わせたことは、8年半の共闘の歩みを支える歴史的意義を持つものでした。自覚的民主勢力の組織と運動を拡大強化することは、共闘の再構築をはかるうえでも、統一戦線による多数者革命を成し遂げるうえでも欠くことのできない課題です。〔出処:「第29回大会での田村副委員長の中央委員会報告」〕

https://www.jcp.or.jp/akahata/aik23/2024-01-17/2024011707_01_0.html

*4:https://ameblo.jp/matutake-nobuyuki/entry-12733101100.html

*5:https://www.jcp.or.jp/akahata/aik22/2023-02-11/2023021104_01_0.html

*6:https://www.jcp.or.jp/akahata/aik23/2024-01-20/2024012005_01_0.html

*7:日本共産党中央委出版局 1988年7月